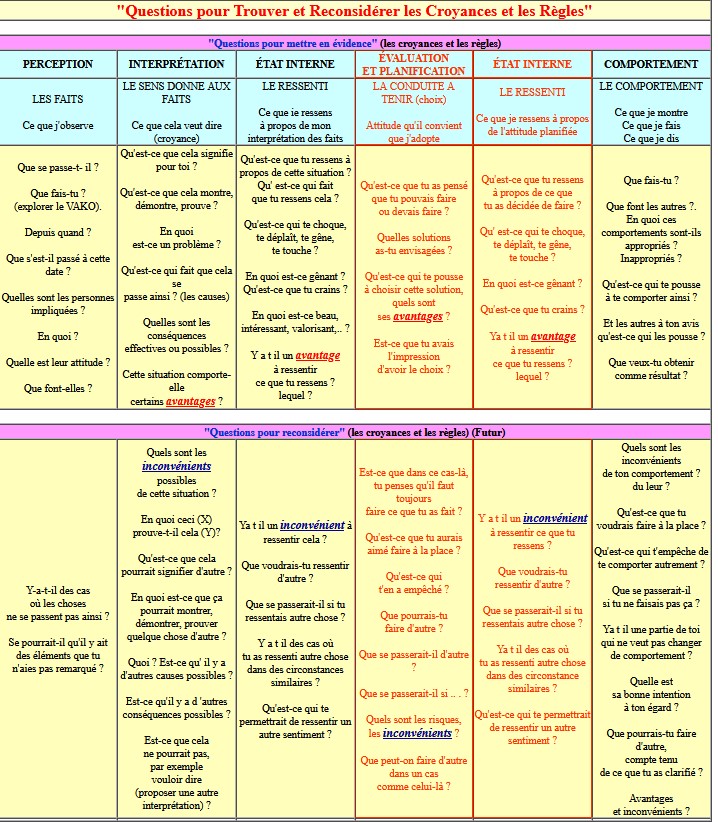

Les Stratégies de survie par Virginia Satir

la triade de congruence

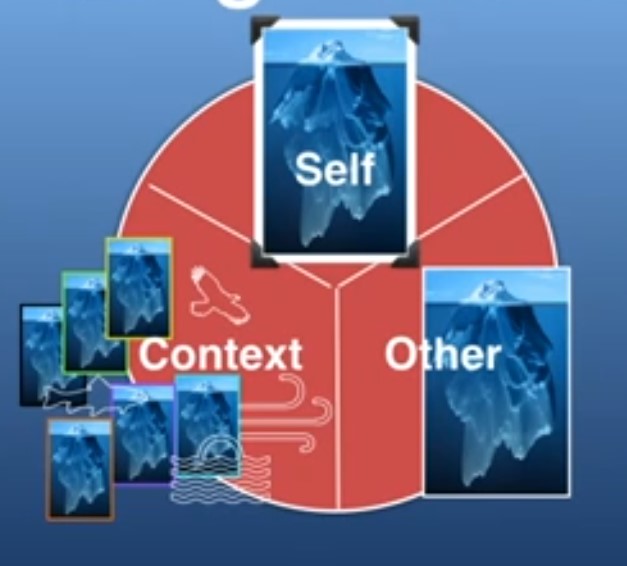

V. Satir considère la triade de congruence comme suit : l’équilibre entre le soi, l’autre et le contexte, c’est à dire tout le reste : les autres « autres », les éléments, tout l’environnement.

V Satir est très claire au sujet de nos relations : nous ne pouvons être en vraie relation qu’avec un seul « autre » à la fois. Même si cela implique des changements très rapides, comme par exemple dans les interactions au sein d’une famille : » l’autre » change à tout bout de champ allant rapidement du tiers »other » vers « context » et vise versa en fonction de la personne à laquelle on s’adresse. La seule constante est le soi.

Ici, les êtres sont représentés par des images d’iceberg, car V Satir considèrait que nous sommes comme des icebergs, seule la partie de notre comportement avec l’extérieur est visible.

Quand on change d’interlocuteur les cartes des iceberg changent entre le tiers « other » et celui du contexte.

Ici, les êtres sont représentés par des images d’iceberg, car V Satir considèrait que nous sommes comme des icebergs, seule la partie de notre comportement avec l’extérieur est visible.

Le Chaos et les 4 stratégies de survie

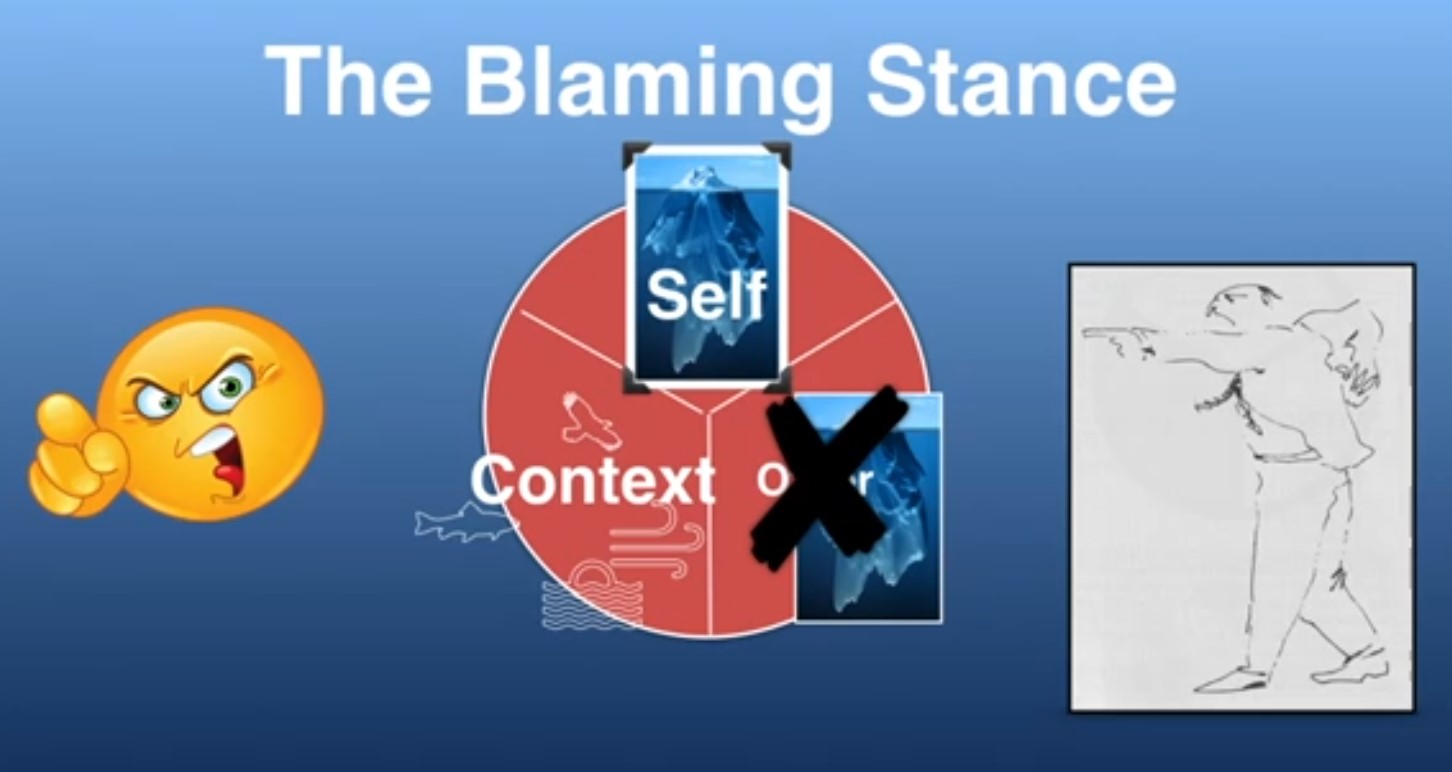

Quand nous sommes dans le chaos, nous entrons en mode survie. Nous mettons alors en place des stratégies de survie. V Satir en dénombre 4. Nous utilisons tous les stratégies de survie, avec des préférences selon les personnes et les situations pour une ou deux de façon plus fréquentes. Mais elles nous servent et nous sont nécessaires. Nous remettons alors en cause un ou plusieurs éléments de la triade de congruence.

Les 4 modes de survie sont :

La posture du blâme : l’accusateur, l’attaque, le reproche, la réprobation. Dans cette posture, la personne ne donne plus crédit qu’à elle seule et au contexte, mais ne donne plus aucun crédit à l’autre, c’est tous les moments où on rend « l’autre » responsable de ses émotions, de son état. Dans cette posture on est fréquemment soit en colère, soit encore déçu.

La posture lénifiante: oh excusez-moi ! il fait tout pour éviter et a peur de mettre l’autre en colère, c’est une position de soumission.Dans cette posture, on considère l’autre, on considère le contexte, mais on ne donne plus crédit à soi, on se dénie à soi toute valeur, on est déconnecté de soi. Dans ce cas, on est généralement dans la peur, mais on ne le sait pas soi-même et on ne montre pas la peur. Dans cette posture, on rejette généralement le fait de s’ouvrir et de parler de ses peurs.

La posture du super-raisonnable ou encore posture de l’ordinateur : dans cette posture, on agit de façon très académique et « parfaite » lisse. Dans cette posture le contexte occupe toute l’attention on est déconnecté de soi et de l’autre. C’est la posture du pseudo sage qui est détaché de toute émotion et relativise tout à l’extrême. Cette posture est parfois visible chez des enfants qui se prennent pour des grands. Chez les adultes, les personnes dans cette posture sont souvent isolées et ne peuvent intégrer un groupe de par leur posture.

la posture de l’évaporé : dans cette posture, rien n’est grave, on divertit, la personne est déconnectée à la fois d’elle-même, de l’autre, et du contexte. Parfois on commence par blaguer d’une situation dans laquelle on n’est pas à l’aise, pour créer une diversion. D’autres tombent soudainement de fatigue, ou fuient ou trouvent un prétexte pour cela, et d’autres encore peuvent utiliser des distractions comme l’alcool ou les drogues, les jeux, la télévision…

******

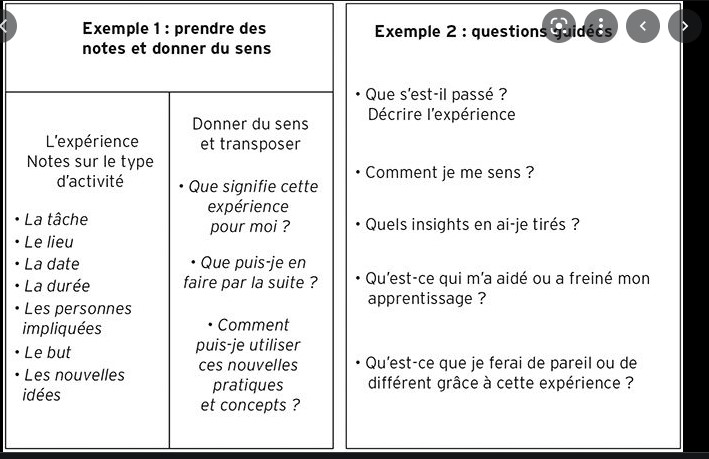

Comme déjà énoncé, nous avons besoin de ces stratégies, elles nous protègent et nous servent. C’est quand nous les utilisons de façon trop fréquente qu’elles desservent notre congruence. Pour réduire cela, nous pouvons (non pas chasser les stratégies mais) cultiver notre congruence. Pour devenir un niveleur, flexible, équilibré.

Et pour cultiver notre congruence, nous pouvons nous connecter du mieux possible à notre iceberg. Plus nous sommes connectés à notre iceberg, meilleure est notre communication.

L’iceberg de V Satir : nous sommes comme des iceberg, chacun d’entre nous. La petite partie visible est notre comportement, et tout le reste est invisible pour les autres, les émotions, les pensées, les attentes, les valeurs, et le SOI

(entretemps, Robert Dilts a proposé les niveaux logiques, qu’on peut adapter aussi, avec les comportements et l’envrionnement comme parties immergée de l’iceberg.